嚥下障害のある高齢者にとって、安全な食事は生命維持に直結する重要なケアの一つです。介護現場では、誤嚥による肺炎や窒息を防ぐために「とろみ剤」が積極的に活用されています。しかし、とろみ剤の選び方や使い方を誤ると、かえって危険を招く恐れもあります。本記事では、介護職やリーダー層を対象に、とろみ剤の基礎知識から、現場での活用方法、誤嚥予防に向けたとろみの判断基準まで、専門的な視点で解説します。日々のケアの質を高めるための実践的な知識として、ぜひご活用ください。

目次

高齢者や介護施設で「とろみ剤」が使われる理由

高齢者介護の現場では、飲み込み(嚥下)機能が低下した利用者に対して「とろみ剤」が広く使用されています。嚥下障害は、脳卒中後の後遺症、加齢、パーキンソン病などの神経疾患、認知症など、さまざまな要因で発症します。特に誤嚥性肺炎のリスクは高く、予防的対応としてとろみ調整は欠かせない手段となっています。

とろみ剤を用いることで、液体の流動性をコントロールし、誤嚥のリスクを軽減することが可能になります。水やお茶などのさらさらとした飲み物は、喉頭蓋が閉じる前に気道へ流れ込みやすく、誤嚥を引き起こしやすい性質があります。とろみをつけることで、飲み物が喉を通る速度がゆっくりになり、嚥下反射が間に合うよう調整できるため、安全な経口摂取を支える有効な手段となっています。

つるりんこ、トロミアップなどのとろみのもとの成分

市販されているとろみ剤には、「つるりんこ」、「トロミアップ」など様々な製品があり、それぞれに異なる増粘成分が用いられています。とろみ剤の主成分には、大きく分けて「でん粉系」と「増粘多糖類系(ガム系)」の2種類があります。

| 商品名 | 主な成分 | 特徴 |

|---|---|---|

つるりんこ つるりんこ |

デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム | 比較的すばやくとろみがつく、安定性が高い |

トロミアップ トロミアップ |

デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg | 水分全体に均一にとろみがつきやすい、分離しにくい |

でん粉系のとろみ剤は味や風味の変化が少ない一方で、時間経過により粘度が変化しやすく、唾液により分解されてしまう欠点もあります。

一方、増粘多糖類系(ガム系)は安定性に優れ、冷たい飲み物にも均一にとろみがつけられますが、やや風味が変化する場合があります。施設の現場では、利用者の嚥下機能や好みに応じて使い分けることが求められます。

とろみ剤でのとろみをつける判断基準

とろみをつける際には、医師や言語聴覚士(ST)の評価に基づいた嚥下機能のアセスメントが重要です。とろみの程度には一般的に「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」の3段階があり、それぞれのとろみの粘度は目安として以下の通りです。

| とろみの分類 | 粘度の目安(mPa・s) | 特徴と用途 |

|---|---|---|

| 薄いとろみ | 約50〜150 | スプーンから流れる程度。軽度の嚥下障害に対応 |

| 中間のとろみ | 約150〜300 | ゆっくりと流れる。誤嚥のリスクが中等度の利用者向け |

| 濃いとろみ | 約300〜500 | スプーンで盛り上がる粘度。重度の嚥下障害者向け |

これらの基準はJSDR(日本摂食嚥下リハビリテーション学会)のとろみ基準などをもとにした目安であり、現場ではSTの指導や介護職の観察記録が判断材料になります。

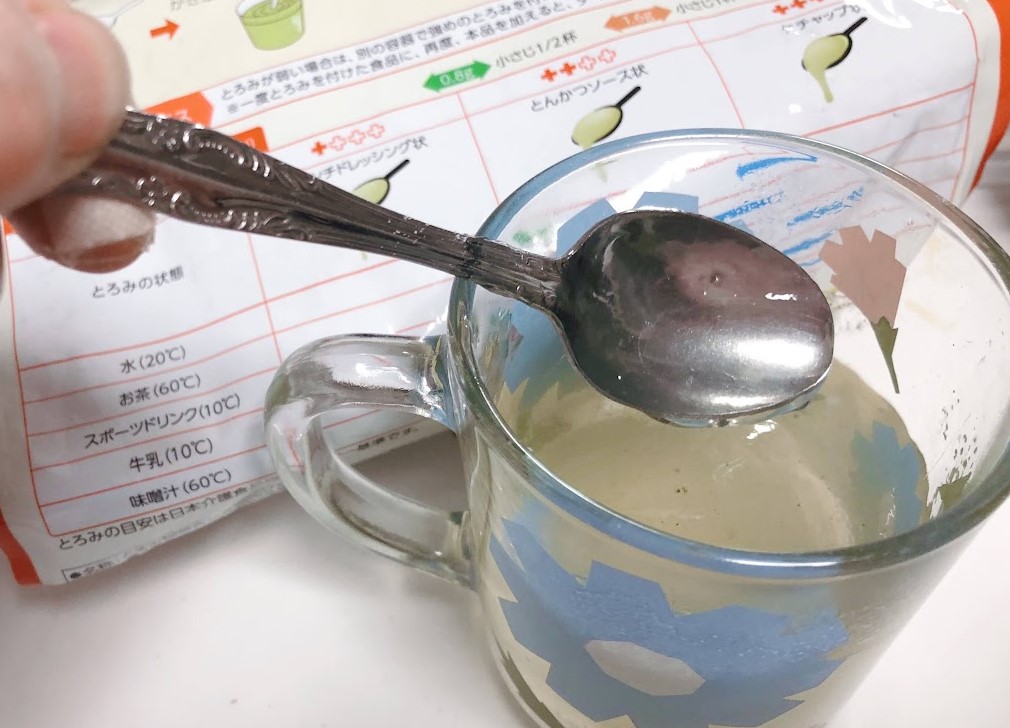

介護場面でのとろみ剤でのとろみの使い方・付け方

介護施設におけるとろみの運用例として、以下のような飲料別の調整が行われることがあります。

| 飲み物 | 適応されるとろみの程度 | 理由と配慮点 |

|---|---|---|

| 水・お茶 | 中間〜濃いとろみ | 非常に流動性が高く、誤嚥リスクが高いため |

| 味噌汁(具なし) | 薄い〜中間のとろみ | 温度が高くとろみが安定しづらい。塩分も影響あり |

| 牛乳・ジュース | 薄い〜中間のとろみ | 粘性がもともとあるため、少量のとろみでも効果あり |

| ポタージュ | とろみなし〜薄いとろみ | すでに粘度が高いが、嚥下評価により追加とろみを判断 |

このように、飲み物や食事の種類によって必要なとろみの程度は異なり、画一的な運用ではなく、個別の嚥下アセスメントと継続的な評価が重要となります。

誤嚥(ごえん)とは何か?

誤嚥とは、本来であれば食道を通って胃に向かうべき飲食物や唾液、胃内容物が、誤って気道に入ってしまう現象を指します。高齢者や嚥下機能が低下した方に多く見られ、無症状で気づかれにくい「不顕性誤嚥(silent aspiration)」も存在します。

誤嚥によって気管支や肺に異物が入り込むと、肺炎の原因となるほか、窒息のリスクもあるため、重篤な健康被害を招く可能性があります。特に「誤嚥性肺炎」は高齢者における死亡要因の一つとなっており、介護現場では早期発見と予防的対応が不可欠です。

とろみ剤の活用は、こうした誤嚥リスクを低減するための第一歩であり、単なる「食事の工夫」ではなく、利用者のQOL(生活の質)と命を守るための「嚥下ケア」の一環として位置付けられるべきです。