介護保険請求の現場では、生活保護受給者の利用者に対して「介護券」が交付されるケースがあります。介護券は一般の介護保険利用者とは異なる請求手続きが必要になるため、事業所として正確に理解しておくことが重要です。ここでは、介護券の仕組みや記載内容、ケアマネジャーの対応、事業所の請求手続きの流れについて解説します。

目次

生活保護における介護券の仕組み

生活保護を受給している人が介護保険サービスを利用する場合、自己負担分を「介護扶助」で公費負担します。そのため、本人からの自己負担金の徴収は行わず、福祉事務所が発行する介護券をもとに介護報酬を請求します。

介護券は「この利用者は生活保護法による介護扶助の対象者である」という公的証書であり、介護保険と生活保護制度をつなぐ重要な書類です。

生活保護制度の4つの原理原則と扶助給付の種類 受給者数の推移

福祉事務所とは?役割・ケースワーカーの相談支援仕事内容を解説

介護券の記載内容と確認すべき項目

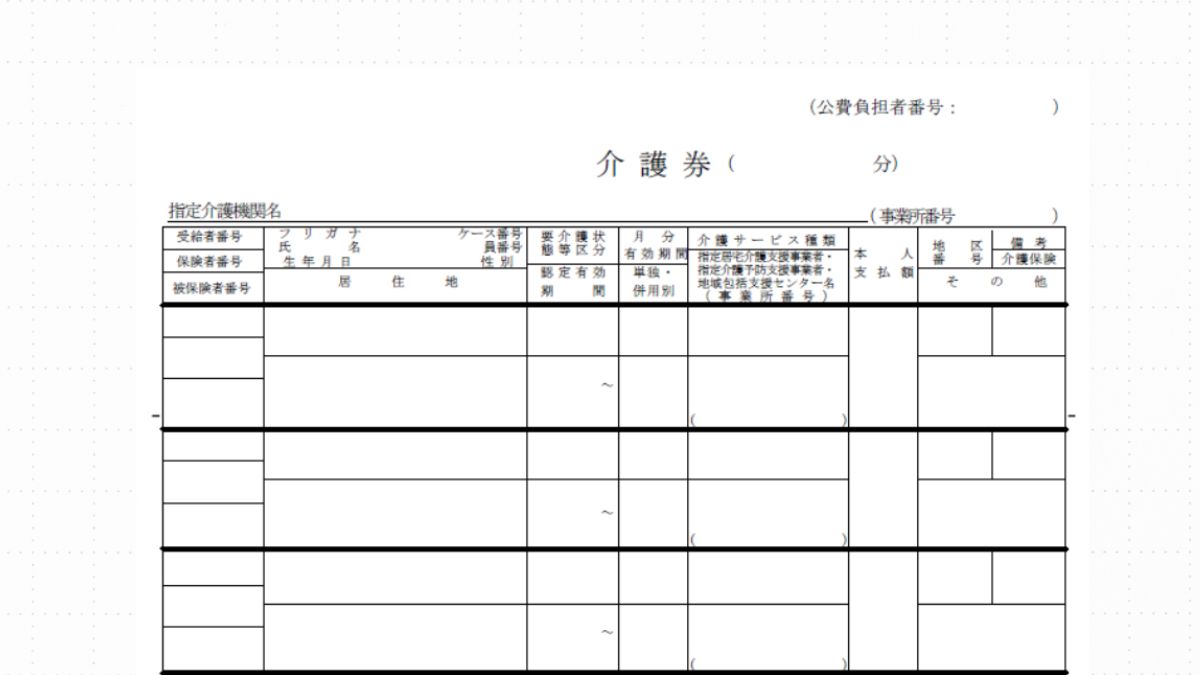

介護券には、「介護サービス受給年月」「公費負担者番号」「受給者番号」「保険者番号」「単独・併用の別」などが記載されています。

これらの情報は、厚生省通知「生活保護法による介護券の記載要領及び留意点について」(社援保第11号・平成12年3月13日)に基づいて発行されます。

とくに確認すべき点は、介護サービスの適用期間、有効期間、公費負担者番号(発行した福祉事務所の番号)、そして「単独・併用」の区分です。単独とは生活保護のみでの給付、併用とは介護保険給付と生活保護の介護扶助を組み合わせるケースを指します。

介護券とは?生活保護の人の介護保険サービス利用と請求方法

ケアマネジャーの対応とケアプラン作成の注意点

ケアマネジャーは、介護券が交付された利用者について、支給限度基準額の範囲内でサービス量を調整します。通常の介護保険と同様にケアプランを作成しますが、サービス費用が介護扶助の対象範囲内であるかを確認する必要があります。

サービス費用が介護扶助の対象範囲内であるかの確認は介護券の内容と福祉事務所からの通知を照らし合わせて行い、必要に応じて福祉事務所へ確認します。

介護券に記載された情報だけで判断が難しい場合もあり、実際には福祉事務所が管理している「介護券交付処理簿」や「公費対象サービス実績表」との整合が重視されます。

なお、生活保護受給者の場合も、サービス提供の内容・根拠は他の利用者と同様にケアプランに基づいて行います。

介護事業所における請求方法の違い

一般の介護保険利用者では、国民健康保険団体連合会(国保連)に対して介護給付費の9割または8割分を請求し、残りの自己負担分を利用者から直接受け取ります。

一方で、生活保護受給者の場合、本人への請求は行わず、自己負担分を含めた全額を公費請求します。

具体的には、介護保険分(9割)を国保連へ請求し、残りの1割(自己負担相当分)を福祉事務所へ「介護扶助」として請求します。

請求時には、交付された介護券の写しを添付し、対象月・公費負担者番号・受給者番号などの整合を確認しておくことが求められます。福祉事務所は、介護券交付処理簿および介護給付費公費受給者別一覧表と照合し、正しい請求であることを審査します。

サービス提供と請求実務のポイント

介護券が交付されている期間中は、介護保険サービスの利用者負担は発生しません。そのため、事業所が利用者本人から自己負担金を徴収することは誤りです。

また、介護券の有効期間を超えてサービスを提供した場合、その費用は公費の対象外となる可能性があるため、提供期間と券の有効期間の一致を必ず確認することが重要です。

さらに、被保険者番号が未設定の生活保護受給者の場合には、福祉事務所が独自に「H」から始まる固定番号を発行しているため、請求データ入力時の誤りに注意が必要です。

介護券の理解が正確な請求処理につながる

生活保護の介護券は、介護保険制度と生活保護制度を結ぶ橋渡しのような存在です。一般の介護保険請求とは異なり、利用者負担分を含む全額が公費で処理されるため、介護事業所の担当者は介護券の記載内容、公費負担者番号、有効期間を正確に把握しておく必要があります。

請求の誤りは返戻や支払い遅延につながるため、福祉事務所との連携を密にし、介護券を根拠にした正確な請求を行うことが、適正な事務運営の基本です。