介護の仕事中に職員が怪我や病気をした場合、労働災害(労災)として認定される可能性があります。以下に、介護の仕事での労災に関する基本的な情報と対応方法をまとめました。

労災とは

- 労災保険は、仕事中や通勤途上での事故・災害などでの怪我や病気、身体の障害、死亡などに対する補償を行う制度です。

- 介護職員や看護師も対象となります。

- 療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、傷病年金、介護給付、葬祭料などの保険給付があります。

- これらは労働基準法で定められています。

労働基準法のポイント 賃金、労働時間、有給、休憩のルール

業務災害と通勤災害

- 業務上での怪我や病気は「業務災害」として補償の対象とされます。

- 通勤中の事故も「通勤災害」として労災補償の対象となりますが、通勤の範囲には一定の決まりがあります。

労災保険の対象?通勤中に寄り道や経路変更をして事故や怪我

労災の認定基準

- 労災の適用に関しては、厚生労働省が認定要件を定めています。

- 腰痛などに関しては、医師による療養の必要があるものに限ります。

- 労災として認定されるかは職場が判断するものではなく、労働基準監督署が認定するものです。

以下に介護の仕事での労災の事例を示しますが、この他にも、介護の仕事中にはいろいろなことが起きるので、労働中もしくは通勤中に起きた怪我などの時には、医療機関を受診する際に労働中に受傷したことを医療機関に伝えましょう。また、管理者や上司が「そんな怪我は労災認定されないよ!」などと言った場合でも、労災を認定するのは上司ではないので申請することは自由です。

労働中にその怪我が起きたということを示せないとなりませんので、まずは上司や管理者に事故にあったことを報告し、さらに事故報告書などでどんな状況だったかなどをまとめておきましょう。

介護の仕事での労災の事例

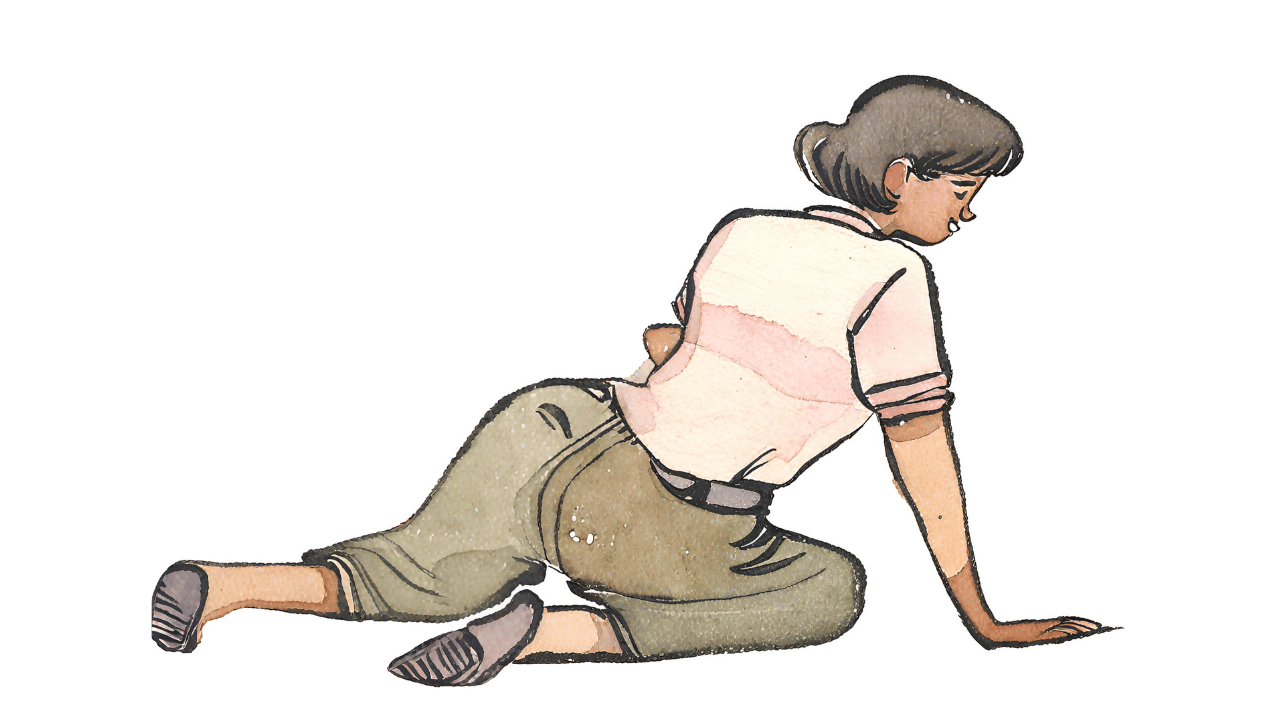

- 介護の仕事での労災の具体例として、利用者の介助中の動作の反動や無理な動作による腰痛が挙げられます。

- また、業務中に転倒したり、滑ったりすることによる怪我も労災の対象となることが多いです。

- 認知症の利用者から腕を嚙まれたり、暴力を受けたりして負傷した場合なども労災の対象となることがあります。

介護の仕事での労働災害(労災)認定要件と腰痛等の適用の事例

労災の場合の対応方法

- まず、怪我や病気をした場合は、すぐに上司や管理者に報告しましょう。

- 必要に応じて医療機関を受診し、治療を受けることが重要です。この際には、労働中の怪我であることを伝えましょう。

- 労災の申請をする場合、必要な書類(労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出)や手続きについては、労働基準監督署や都道府県労働局に問い合わせて確認しましょう。

- 労災の認定を受けることができれば、治療費や休業中の給与などの補償を受けることができます。

労災について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

労災保険とは 各種給付(療養、休業)介護・看護職も対象

介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な職種です。怪我や病気をしてしまった場合は、適切な対応をとることで、早期の回復と再発防止を目指しましょう。