認知症の初期症状は、記憶の衰えだけではなく、行動や感情、歩き方、会話の変化として現れることがあります。介護職員は、日々のケアの中で利用者の「いつもと違う」に最も早く気づける立場です。

この記事では、科学的根拠に基づいた観察の視点から、認知症初期に見られる行動変化の特徴を整理し、早期発見につなげるためのチェックポイントを紹介します。現場での観察記録や職員間の情報共有にも役立つ内容です。

目次

認知症による記憶・判断・理解に関する変化

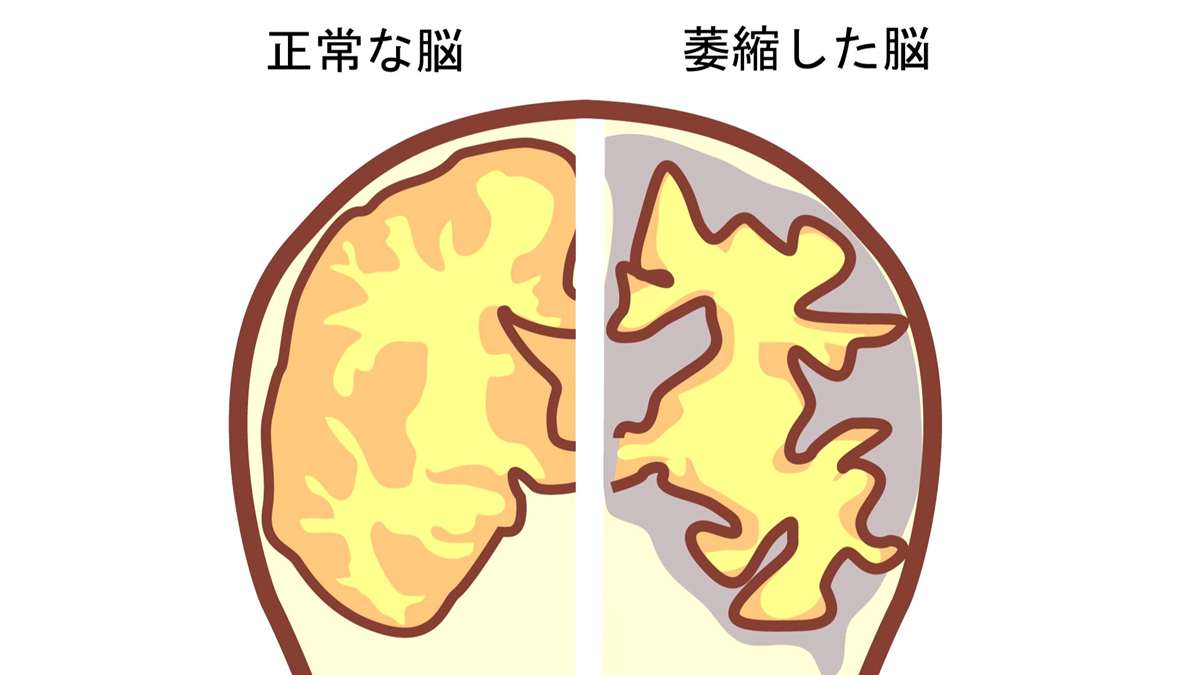

認知症の初期では、海馬の機能低下によって記憶の保持が難しくなります。

たとえば、食事や服薬を忘れたり、同じ質問を短時間に繰り返すようになります。単なる物忘れと異なり、出来事そのものを忘れてしまう点が特徴です。また、前頭葉の機能低下が加わると、判断力や理解力が低下します。金銭の扱いが難しくなったり、以前はできた買い物や手続きができなくなることがあります。このような行動が見られた場合、単なる不注意ではなく、脳機能の変化による可能性を考慮すべきです。

認知症による感情表現や性格の変化

感情のコントロールを担う前頭葉の働きが弱まると、怒りや不安などの感情が表面化しやすくなります。以前は穏やかだった人が突然怒りっぽくなったり、逆に無表情で反応が薄くなることがあります。

これは、前頭葉や扁桃体の神経活動のバランスが崩れることで起こる変化です。また、被害的な思い込みや被害妄想が出現することもあり、「財布を盗まれた」「自分の部屋に勝手に入られた」などの訴えが繰り返される場合は、記憶障害や作話傾向を背景とした認知症初期症状の可能性があります。

認知症による歩行や動作の変化

歩き方や姿勢の変化も、認知症初期に見逃せないサインです。

アルツハイマー型認知症では、歩行速度の低下や足の運びのぎこちなさが見られることがあります。これは、注意を分散させる能力の低下や、脳内の空間認知機能の障害によるものです。

一方、レビー小体型認知症では、筋のこわばりや小刻み歩行、体の揺れなどのパーキンソニズム様症状が早期から現れることがあります。

脳血管性認知症では、左右の脚の動きの非対称性やすくみ足などが見られます。歩行観察は単なるリハビリ評価ではなく、神経変性の早期兆候としても重要です。

認知症による言葉や会話の変化

側頭葉や前頭葉の萎縮により、言葉を思い出す力や言語理解力が低下します。会話の中で言葉が出てこなくなったり、「あれ」「それ」と指示語が増えるようになるのは典型的な初期兆候です。また、話のつじつまが合わなくなる、質問に対して見当違いな答えが返ってくる場合も注意が必要です。

これらの言語的変化は、特にアルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症で早期に現れることが知られています。介護職員は、話し方の変化を否定せず、時間をかけて傾聴する姿勢を保つことが大切です。

認知症による生活習慣や行動パターンの変化

初期の認知症では、脳の実行機能障害により、日常生活の一連の動作を組み立てる力が低下します。これにより、着替えの順序を間違える、冷蔵庫に不適切な物をしまう、掃除や片付けができなくなるなど、生活の中の不自然な行動が見られます。

また、昼夜逆転や同じ行動を繰り返す「常同行動」も初期症状として現れることがあります。これらの行動は、本人の意識的な怠慢ではなく、脳の前頭葉や帯状回の機能障害によるものとされています。

認知症による観察の科学的根拠と実践的視点

医学的研究によると、介護職員による日常観察は、認知症の早期発見に有効であることが示されています。

国立長寿医療研究センターの調査では、介護職員が「性格の変化」「動作の遅れ」「会話の違和感」などを定期的に記録することで、医療機関よりも早期に異常を察知できたケースが多く報告されています。

日々のケアの中での違和感を定量的に記録し、看護職員や医師に共有することが、早期診断と進行予防の第一歩となります。

認知症初期の観察チェックの視点(まとめ表)

| 観察項目 | 初期に見られる変化 | 関連する脳部位 | 主な認知症タイプ |

|---|---|---|---|

| 記憶 | 出来事自体を忘れる、同じ質問を繰り返す | 海馬 | アルツハイマー型 |

| 感情 | 怒りっぽい、不安が強い、被害的になる | 前頭葉・扁桃体 | アルツハイマー型・前頭側頭型 |

| 歩行 | すり足、小刻み歩行、動作が遅い | 大脳基底核 | レビー小体型・脳血管性 |

| 言語 | 言葉が出ない、理解が遅い、話がつながらない | 側頭葉 | 前頭側頭型 |

| 行動 | 掃除・整理ができない、手順を間違える | 前頭葉・帯状回 | アルツハイマー型 |

まとめ

介護職員が認知症の初期変化を早期に捉えるには、記憶や言語だけでなく、感情や歩行、生活行動の細かな変化にも注意を向ける必要があります。これらの観察は、科学的に見ても進行予防や適切な支援につながる重要なプロセスです。介護現場では、「いつもと違う」を軽視せず、職員間で共有し、看護師や医師と連携して対応していくことが求められます。

また、認知症の初期症状などがみられる場合、医療的な連携が必要なだけでなく、家族や親族などとも早めに情報共有をして、認知症になる前に済ませなくてはいけない手続きや財産の整理などを進めることも大切です。認知症になった後は、契約行為や銀行預金を引き出すことなども制限されてしまうので、本人に確認できるうちに確認をして、成年後見や家族信託などの手続きを進めておく必要があります。

https://yokoteshota.com/media/oya-ninchisyo-shintaku-limit/

https://yokoteshota.com/media/ninchisyo-ishinouryoku-hanrei/

認知症初期の特徴について詳しく知りたい方は、関連ページ「認知症の初期症状とは?思い込み・歩き方・怒るなどの性格の変化」をご覧ください。