「物忘れが増えた」「怒りっぽくなった」「歩き方が変わった」

そんな小さな変化が、認知症の初期症状であることがあります。介護職員は、日常のケアの中で利用者の変化を最も早く察知できる立場です。本記事では、思い込みや感情の変化、歩行の異常など、認知症の初期に現れる特徴を科学的根拠に基づいて解説します。

目次

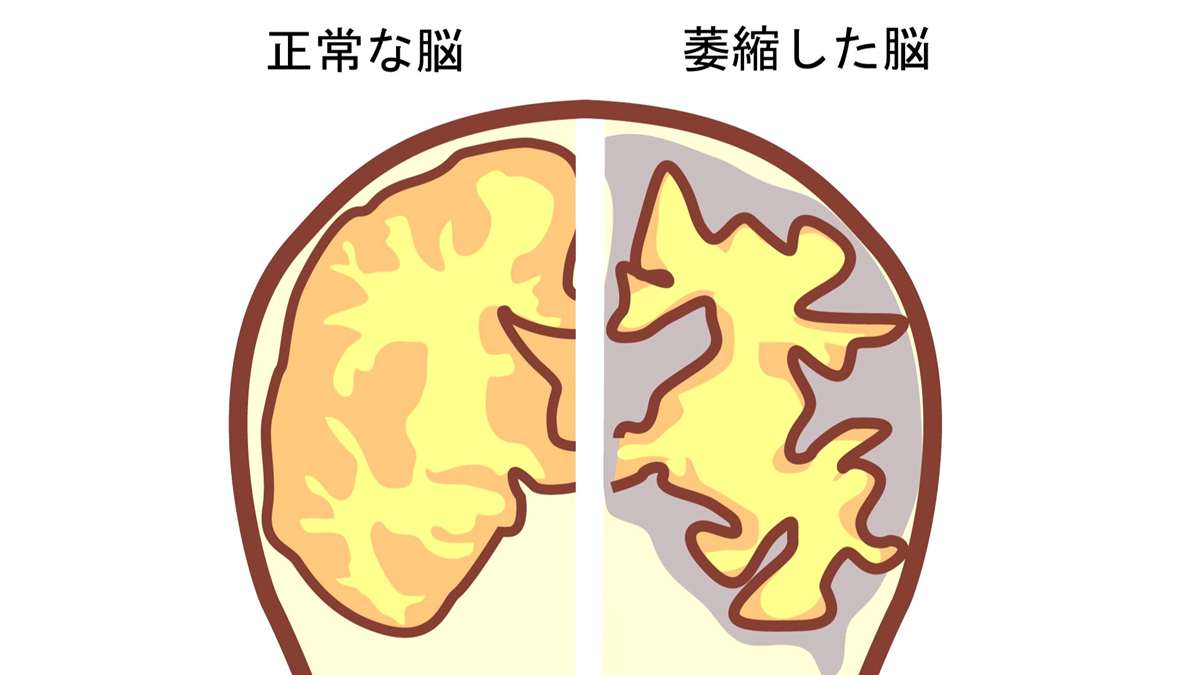

記憶だけではない「脳の働きの変化」

認知症の代表的な症状である記憶障害は、脳の海馬と呼ばれる記憶中枢の神経細胞が障害されることで起こります。最近の出来事を忘れる「短期記憶障害」が特徴で、たとえば食事をしたこと自体を忘れ、「まだ食べていない」と訴えるようになります。一方で、昔の記憶は比較的保たれていることが多く、本人も混乱しやすくなります。

しかし、初期症状は記憶だけにとどまりません。脳の前頭葉や側頭葉の機能低下により、判断力・理解力・空間認識能力が低下します。慣れた道で迷う、金銭管理が難しくなる、季節に合わない服装をするなど、生活上のエラーが増えるのはこのためです。

「思い込み」や「疑い」は脳の混乱から生まれる

初期の認知症では、記憶の抜け落ちを自分なりに補おうとする心理的反応が起こります。脳の前頭葉や海馬の機能低下により、記憶の断片を誤って再構成してしまうのです。その結果、「財布を盗まれた」「誰かが自分の部屋に入った」といった思い込みや被害的な発言が現れます。

これはいわゆる「作話」や「取り繕い反応」と呼ばれ、意図的な虚言ではなく、記憶を失った脳が整合性を取ろうとする自然な反応です。介護職員は、否定せずに安心感を与える対応が求められます。科学的にも、否定的な対応よりも共感的な受け止めが、利用者の不安を軽減し、穏やかな行動を促すことが報告されています。

歩き方や姿勢の変化も初期サイン

認知症初期の変化は、会話や行動だけでなく、歩行にも表れます。アルツハイマー型認知症では、注意力や空間認識力の低下によって、歩行速度が遅くなったり、足をすりながら歩くようになります。歩行時のバランス調整が難しくなることで、転倒リスクも高まります。

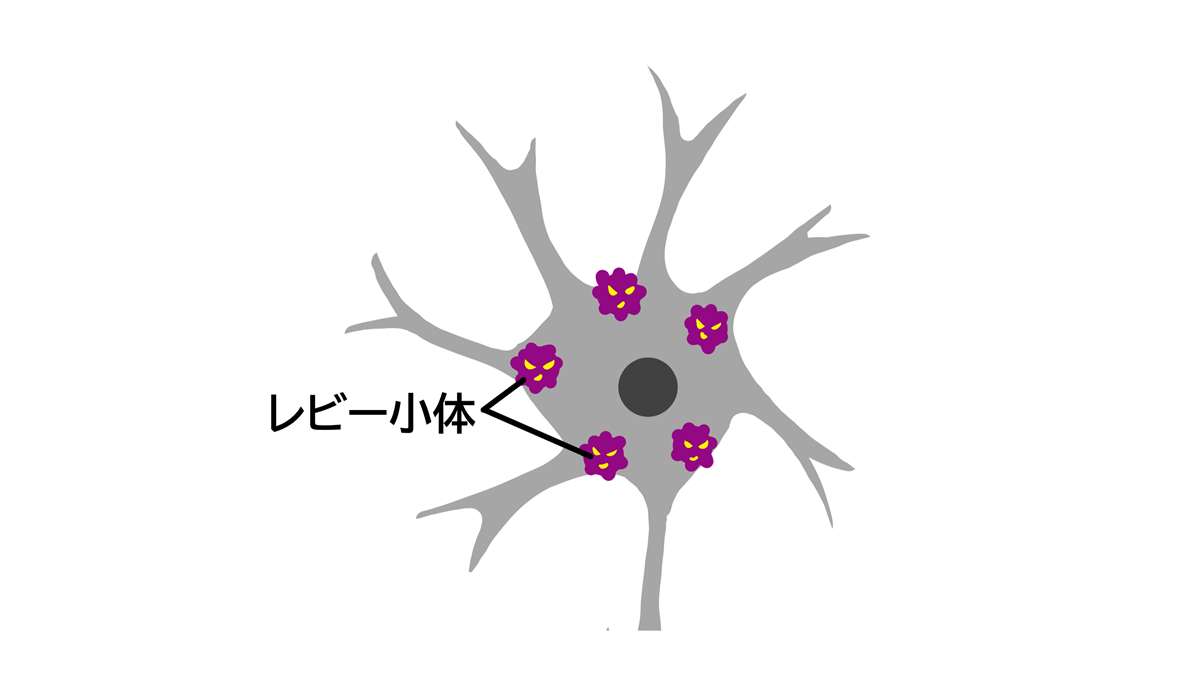

一方、レビー小体型認知症では、パーキンソン病に似た「小刻み歩行」「体のこわばり」「すくみ足」などが初期から現れることがあります。また、脳血管性認知症では、脳の血流障害による麻痺や筋緊張の不均衡が起こり、左右どちらかの足を引きずるなどの特徴的な歩行が見られます。

歩行変化の観察は、単なるリハビリ評価ではなく、脳機能低下の早期発見に直結する重要な観察項目です。

性格が変わったように見える感情の変化

「怒りっぽくなった」「以前より頑固になった」「突然泣き出すようになった」——こうした性格の変化も認知症初期に多く見られます。前頭葉の機能低下により、感情を抑える神経の働きが弱まるため、感情表現が極端になりやすいのです。

特にアルツハイマー型認知症では、環境の変化や人間関係のストレスに過敏になりやすく、介護職員の声かけや介助への拒否・怒りの反応として現れることがあります。これらは「認知症特有の性格変化」というよりも、脳の情報処理機能が低下した結果として起こる「感情の調整障害」です。介護現場では、本人の尊厳を保ちながら安心できる環境づくりが重要になります。

認知症の初期症状と代表的なタイプ

| 主な脳の障害部位 | 初期に現れやすい症状 | 関連する認知症のタイプ |

|---|---|---|

| 海馬(記憶中枢) | 新しいことを覚えられない、約束を忘れる | アルツハイマー型 |

| 前頭葉 | 感情の起伏が激しい、怒りっぽい、無関心 | 前頭側頭型 |

| 側頭葉 | 言葉が出ない、理解が遅い、会話がかみ合わない | 前頭側頭型(言語型) |

| 大脳基底核・黒質 | 小刻み歩行、体のこわばり、幻視 | レビー小体型 |

| 大脳白質・血管系 | 体の片側が動きにくい、段差でつまずく | 脳血管性認知症 |

介護職員ができる観察と早期対応

介護職員は、日常生活の中で利用者の「いつもと違う」を最も早く発見できます。記憶の曖昧さや言動の不自然さ、感情の揺れ、歩行の変化など、ひとつひとつが重要なサインです。

特に、表情の変化や目の動き、物事への関心の低下などは、医学的にも前頭葉や辺縁系の変化と関連していることが知られています。違和感を感じたら、看護師や家族と共有し、医療機関への受診につなげることが早期支援の第一歩です。

認知症は、早期に気づくことで進行を遅らせることが可能です。介護職員が科学的理解を持って観察を行うことは、利用者の尊厳と生活の質を守る上で極めて重要です。

認知症の初期変化をより具体的に観察する方法については、「介護職員が認知症初期に注意すべき行動変化の観察チェックリスト」の記事をご覧ください。